Colloque “Master Athlète et Performance”, le 5 octobre à…

Le lundi 5 octobre en marge des European Masters Games, Jean-Baptiste Wiroth (fondateur de WTS) et Frédéric Sultana (coach WTS à Toulon), interviendront en tant qu’experts au Colloque “Master athlète et performance”.

Daniel Watelet (ci-contre sur les photos), sportif WTS et ancien détenteur du Record du Monde de l’Heure en cyclisme (catégorie 75-79ans), apportera son témoignage personnel.

Daniel Watelet (ci-contre sur les photos), sportif WTS et ancien détenteur du Record du Monde de l’Heure en cyclisme (catégorie 75-79ans), apportera son témoignage personnel.

Ce colloque “Master athlète et performance”, est ouvert au public.

Prenez date !

Programme :

Lundi 5 octobre 2015 – Théâtre de l’image et de la photo, Nice –

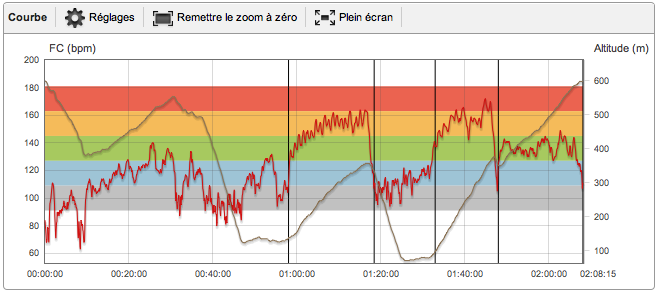

Matinée (10h-12h) – Le master athlète : un modèle de vieillissement réussi [The master athlete: a model of successful aging] Fatigue et stratégies de récupération chez le master athlète[Energy, Fatigue and Recovery in Masters athletes] Pr Jeanick Brisswalter, Université de Nice Sophia-Antipolis

Table ronde : Comment gérer sa charge d’entrainement et sa nutrition lorsque l’on est master athlète [Management training load and nutrition in masters athletes]

Thierry Bernard, Maître de Conférences HDR, Université de Toulon

Frédéric Sultana, Docteur en Sciences du Sport, Officier de Marine, Toulon

Jean-Baptiste Wiroth, Docteur en Sciences du Sport, WTS Coaching Compagny

Après-midi (14h-17h) – Stratégies d’optimisation de la performance chez le master athlète [Optimization of performance strategies in master athletes] Evolution des performances avec l’âge dans les disciplines d’endurance [Performance changes with age in endurance sports] Pr Romuald Lepers, Université de Bourgogne Puissance musculaire et performance explosive chez les master athlètes

[Maximal muscular power and performance in Masters athletes].

Pr Jean-Benoît Morin, Université de Nice Sophia-Antipolis

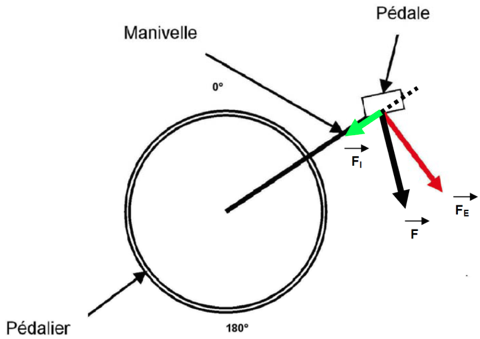

Workshop: Evaluation des qualités de puissance du membre inférieur

[Measuring lower limbs maximal muscular power]